時は巡って、此の春をもち吾人は大学教員として無事定年退職した。そして、今日から駒澤大学を離れて遠く、日々通い続けた大学構内を想いを馳せる次なる社会人としての歩みをはじめる。今までしたいと思って出来ぬこと、何もかも「ありたきもの」を見定める時となる。

兼好法師『徒然草』第百三十九段の

家にありたき木は、松・さくら、松は五葉もよし。花はひとへなるよし。八重櫻は、奈良の都にのみありけるを、このごろぞ、世に多くなり侍るなる。吉野の花、左近のさくら、皆ひとへにてこそあれ。八重櫻はことやうの物なり。いとこちたくねぢけたり。植ゑずともありなん。遲ざくら、またすさまじ。虫のつきたるもむつかし。《以下略》

ここには、出仕する立場ではない、家の人としての立場で素直さ安らかさで日本の季節を彩る草木を閑かに眺める隠遁者の心がみてとれる。随筆とは当にこうした世界なのだと痛感する一節となっていて、日本人として植物をこよなく愛する人のひとりとして感得する瞬間となっている。草花も黄の「やまぶき」を佳しとする。この「山吹」は、『万葉集』家持妹〔巻十九・四一八四〕〕に一首「山吹の花」の歌が見えていて、多くは「山振」と書いて詠むことを狩谷棭齋著『倭名類聚抄箋注』に、

【原文】省云二夜末布歧一也、其訓偶與二萬葉集所レ謂山吹花一合、遂誤以二蹐冬一爲山吹萬葉集多作レ山振一、振字古訓二布歧布久一

【訓読】省(かへりみ)るに夜末布歧(やまふき)と云ふなり、其の訓み、偶(たまさか)に萬葉集(まんえうしゆう)に謂ふところ山吹の花と合す、遂に誤りて蹐冬(カントウ)を以て山吹と爲(な)す。萬葉集多くは山振(やまふり)と作る、振の字、古(いにしへ)は布歧布久(ふきふく)と訓む。

と考察している。眼上に咲く一重のさくら花と眼下に咲く山吹の花を添えおき見つつ、ありたきものに吾が人は夢弾ませ、学内を訪う若き學び人のお一人お一人が「是日一歩のはじめ」を心に刻んでおきたい。

左「一重の櫻」 中「奈良絵本つれづれ草」 右「山吹の花」

左「一重の櫻」 中「奈良絵本つれづれ草」 右「山吹の花」

《補助資料》

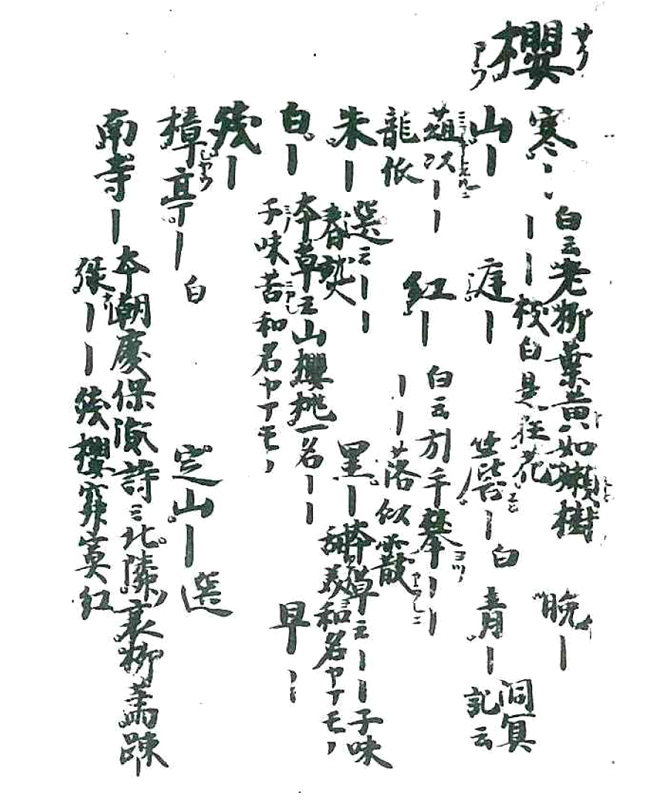

◆『詩苑韻字集』〔庚一五〕天理図書館蔵

とあって、典拠資料名には、『白居易集』。『洞冥記』。『文選』。『証本本草』『慶保胤集(けいほういんしゆう)』とあって、本邦和文脈資料は一切所載されていない。「南寺櫻」についても、本邦漢詩資料を所載する。